Journal retrouvé, René Pons, (Ed La voix Domitienne).

Journal du bord de l’eau, Daniel Dezeuze (Ed Tarabuste)

Le hasard, qui fait parfois bien les choses, a fait en sorte que deux personnalités attachantes de notre région, amis de surcroît, et ayant chacun travaillé dans une école d’art, publient sans s’être pourtant donné le mot, un journal de bord, genre fragmentaire et qui nécessite une certaine constance, de la patience dans la continuité.

Pour le nîmois René Pons, auteur publié naguère chez Gallimard, Actes Sud ou Fata Morgana, il s’agit d’un Journal retrouvé, rédigé dans l’année qui vit le passage de l’an 2000, d’un 21 juin 99, à l’autre (date de son anniversaire) et qui était demeuré dans un tiroir en raison du peu d’audace d’un grand éditeur. Eh bien ce dernier a eu tort ! Certes la tonalité générale peut avec raison être dite noire ou pessimiste, l’auteur vivant une période difficile où la maladie (qui « recompose admirablement les hiérarchies ») le tenaille mais c’est justement dans la nuit que brillent les étoiles et au fin fond d’une mine obscure que l’on trouve les pépites convoitées : « Il ya dans la cave, un clavecin de lumière ». Or il n’est pas un fragment qui ne contienne au moins une remarque (c’est le terme utilisé par La Bruyère) dont la pertinence nous éclaire et manifeste la pugnacité qui a toujours animé cet auteur, aujourd’hui nonagénaire, d’une étonnante lucidité : « … je me demande toujours si ceux qui applaudissent obéissent à leur enthousiasme ou à une simple coutume ». On aura compris que le « Theatrum mundi » ne fait pas partie des petits papiers de René Pons qui, dans ce livre, rejoint les grands praticiens du fragment, Montaigne (pour son humaine condition), Pascal (sans la foi) ou Pessoa dans leur vision sagace du monde. Il justifie le recours à ce genre marginal qui privilégie les détails par rapport à l’ensemble et, à l’instar de la correspondance, relève de la lenteur et de la vraie communication entre individus. Et puis « on peut les ouvrir à n’importe quelle page » pour se sustenter de leur « suc noir ». Le lecteur est ainsi pris à témoin ce qui crée une certaine complicité. L’auteur nous livre au fil des jours le fond de sa pensée, toujours en éveil, sans cesse à l’affût d’une nouvelle perle (« Je n’ai jamais cessé d’inexister »), l’écriture jouant le rôle de remède aux maladies du corps et de l’âme, « un feu de brindilles qui me donne un peu de chaleur ». L’unité de ton sombre est évidente mais reproche-t-on à Picasso de ne point avoir glissé d’humour dans Guernica ? A Soulages de peindre l’outre-noir (qui par ailleurs révèle la lumière) ? Aux rites initiatiques de se dérouler dans quelque crypte ou grotte ténébreuse ? Il en est de même pour ce livre qui constate et dénonce. A chacun dès lors de se positionner. Outre l’écriture, l’écrivain trouve ses antidotes au mal-être quand il lui arrive de « fixer un moment de grâce modeste et m’en souvenir en me relisant ». Car l’espoir pointe, pour qui veut bien le débusquer au fil des lignes : « Je ne désespère pas de parvenir un jour à une manière d’illumination au cours de laquelle, enfin mon écriture et moi coïnciderions au point d’effacer un moment… le doute opiniâtre qui me ferait sentir… fondu dans la totalité, face à un temps qui ne m’épouvanterait plus. » Evidemment, on attend le diariste au tournant de l’an 2000 pour lequel certains prévoyaient l’apocalypse. Il s’en donne alors à cœur non-joie : «… ce siècle qui se termine a été le plus meurtrier, sans doute le plus abject, marqué par le retour de la torture, l’industrie du meurtre, des guerres à répétition, une distance de plus en plus importante entre les plus riches et les plus pauvres… ». En fait l’écriture a une autre vertu, elle favorise la renaissance : « il est vrai que, en écrivant, je m’extraie du troupeau, je gagne ma singularité, donc je nais… ». Surtout quand on se prénomme René. Ce René-là a eu raison, contre l’avis de l’éditeur de publier ce chef d’œuvre (sans doute son meilleur livre). Les idées y fusent. Les idées reçues explosent. Les remarques sont de longueur diverses. On y passe d’une notation météorologique ou d’une remarque sur l’environnement villageois à un conte allégorique, une discussion à bâtons rompues, quelques poèmes, des citations (y compris détournées : Je est bien moi, hélas.), des aphorismes ou « fusées » (« Le comble de l’absurde : mourir de sa peur de la mort »), des réflexions sur la marche du monde, sur l’état de la littérature, sur les maîtres et modèles (« L’une des grandeurs de Proust, c’est d’avoir gagné la profondeur en fréquentant le futile »), diverses questions comme du grain à moudre et surtout des métaphores constamment renouvelées illustrant le sens même de sa démarche qu’il cherche sans cesse à définir. Il faut donc lire ce livre, si l’on aime la lecture et l’authentique littérature. Il faut le lire, envers et contre tous. Ecce homo. BTN

Le journal du bord de l’eau, de Daniel Dezeuze, artiste reconnu, l’un des piliers de Supports-Surfaces, étonnera ceux qui le limitent au théoricien engagé qu’il aura été dans les années 70. Autant qu’au bord de l’eau (il a un goût hédoniste de la baignade, qu’il partage avec Paul Valéry), son Journal nous plonge dans l’univers qui l’entoure et qui sert en permanence de base, environnement et décor à l’expression de ses sensations et sentiments. Il vit en effet entouré de nature, sur le Mont St Clair, balayé par le vent, écrasé de chaleur ou soumis aux colères des éclairs rimbaldiens. La taille d’un agave, les escargots friands d’iris blancs, la floraison des glycines ou des ails sauvages, sont ainsi mis sur le même plan que la relecture du Tao, le recensement des divers âges de l’Histoire ou l’importance subjective qu’il accorde à la guerre civile (espagnole). Il est dans son jardin, de ceux que l’on cultive sans sueur sur le front, qui pourrait être celui d’Eden si certaines préoccupations ne venaient quotidiennement troubler ce havre de paix : ses rapports passés avec son père peintre (qui lui a gentiment demandé de changer son nom d’artiste), quelques considérations visionnaires d’ordre politique (« Extrême gauche contre extrême droite, cela sera le paysage futur avec, pour nous sermonner, la menace d’une guerre civile. »), ou son point de vue lucide sur l’avenir de Sète (« Sète va vivre plus du tourisme que de la pêche », « Les gens veulent mourir devant la mer », Sète « île plurielle »). Après quelques lapidaires Notes d’atelier, en l’an 2000, l’artiste s’attarde sur l’année 2013, celle de ses 71 ans. Stendhal et ses voyages en Italie, le gentil et lucide Nerval, Nietzsche et son refus de la dialectique, l’anarchiste couronné Héliogabale (selon Artaud, souvent sollicité), les poèmes d’André Breton, inspirent à l’auteur certains des meilleurs passages de ces fragments hétéroclites où il évoque tout de même, incidemment, la confection de ses boucliers. Il en est, après tout, de même au quotidien, où nous passons constamment d’une idée à une autre, d’une sensation à un sentiment etc. Dès 2014, Daniel Dezeuze abandonne les repères temporels pour laisser ses notes, réflexions et aphorismes s’énoncer en toute indépendance, toujours sans hiérarchie, entre les références à son jardin (« Amandiers florissants. La plus grosse des tortues sort de son hibernation »), et les allusions plus spéculatives à cet autre jardin qu’est sa pensée : « L’expansion de l’univers : est-ce Dieu qui se retire ? », ou « la solitude de grands arbres attire la foudre », et notamment sur son activité artistique mais de manière sporadique : « Depuis le début des années 90, je recherche des données de civilisations tripartites (bellatores, oratores, laboratores). Je ramasse des données et les fais passer par mon corps : armes, objets de cueillettes, icônes nefs… ». Ou sur ses confrères : « Je rangerais les artistes en secs et humides. ». A l’instar de Montaigne, l’ancien révolutionnaire semble avoir trouvé une sagesse à mesure humaine : « Finalement une vie sereine est propice à l’art. Les tourments poussent à la radicalité et amputent l’épanouissement de ses plus belles fleurs. » On comprend mieux l’insistance sur le jardin du Mont St Clair (« J’aime la tranquillité de ma montagnette. »). Surtout quand il regarde dans le rétroviseur : « J’ai raclé le fond. Mon père et mon grand-père ont préféré butiner : ils ont amené le miel, moi la boue. N’avaient-ils par raison ? ». Penché sur son passé, l’artiste ne s’en ancre pas moins dans le présent : « Des heures entières à contempler ce qui se passe au-dessus, là-haut dans le bleu tacheté. ». Mais c’est pour en tirer une maxime à valeur générale : « La plus vilaine des nèfles après une nuit fraîche devient un excellent sorbet ». Ne pas se fier aux apparences donc. C’est un peu l’intérêt de ce journal, lequel nous révèle un Daniel Dezeuze inédit, qui tel le Thésée de Gide a fait son œuvre et a vécu. Comme ont vécu avant lui son père Georges, son voisin Soulages à qui il rend hommage dans les dernières lignes du livre, en Janvier 2023 tout en résumant le sort des jeunes artistes de notre temps : « Marché ou crève.. ». Comme tout Journal, l’ouvrage est impossible à résumer… Mais à humer oui ! « Mimosa odorifère en pleine floraison ». Chacun y glanera ce qu’il voudra bien y trouver, aphorismes, notes de lecture, regrets, sensations… : « J’ai vu la beauté du monde et j’en remercie mes sens ». Qu’on se rassure, il y a de quoi se sustenter dans ces lignes, y compris avec le sens de l’humour que connaissent bien ses intimes : « Je suis pacifiste, moi. Je ne charge pas mon fusil avec des chevrotines mais simplement avec du gros sel. » Eh bien c’est ce même sel qui donne à ce livre son goût si particulier, et pas si amer, de bord de l’eau. BTN

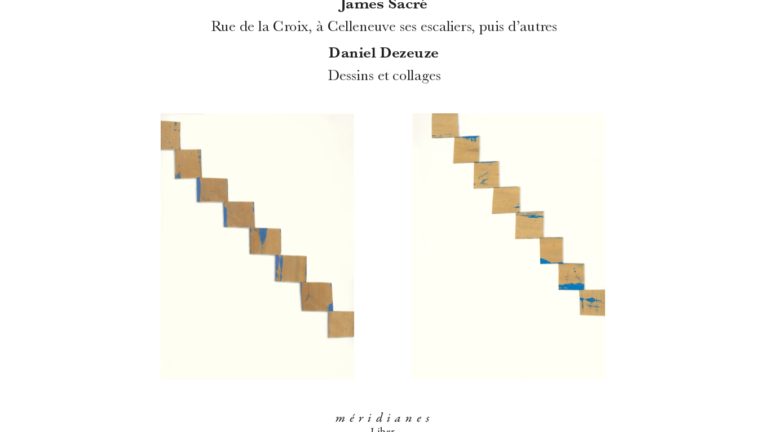

Parallèlement à cette parution, les Ed. Méridianes viennent de publier un long poème en 6 parties de James Sacré, Rue de la Croix, à Celleneuve ses escaliers, puis d’autres. Illustrés justement de dessins et collages de Daniel Dezeuze. Le poète tourne au début quelque peu autour de son sujet, lequel relève de cette « réalité rugueuse » à étreindre qu’évoquait Rimbaud. Un lieu en appelle un autre, une pensée une nouvelle. Petit à petit, on se rend compte que l’on monte par degrés les escaliers du poème : « Des escaliers de mots/Dans l’interminable rue/D’une vie d’écriture ». James Sacré sait l’art de faire passer les choses en mots et, des agencements des mots, faire naître un poème. Avec la part de risque que cela implique : « Descendre en courant les escaliers/C’est chute de mots dégringolés ». Le poème est toujours à refaire. « Faut recommencer ». La réalité en effet ne manque pas de mystères (de leur présence) que le poète interroge dans la rudesse apparente des choses. Il en tire précisément quelque chose et ce quelque chose est le poème. Les vers de James Sacré sont irréguliers, comme une pensée qui se cherche. Ses mots sont le plus souvent simples à l’instar de ceux que nous utilisons tous couramment. Ce en quoi il touche plus directement le lecteur qui veut bien le suivre. Jusqu’à la supposée chute du poème : « C’est pas plaisir de tomber ? ». Vers la fin de son poème James Sacré interroge les séries de dessins et collages de Daniel Dezeuze, lesquels dégringolent sur la page, histoire de faire entrer de nouveaux escaliers dans le poème. Toute son esthétique, son art poétique se définit alors en quelques lignes : « N’importe quel mot pris au dictionnaire/N’est-il pas en puissance/Un moteur de série/Nourri de tous les objets du monde/Qui l’ont fabriqué pour une langue ». C’est dans cette langue que monte et descend le poème-escaliers. Que nous montons et descendons à notre tour. BTN