Leonor Antunes au CRAC, Sète

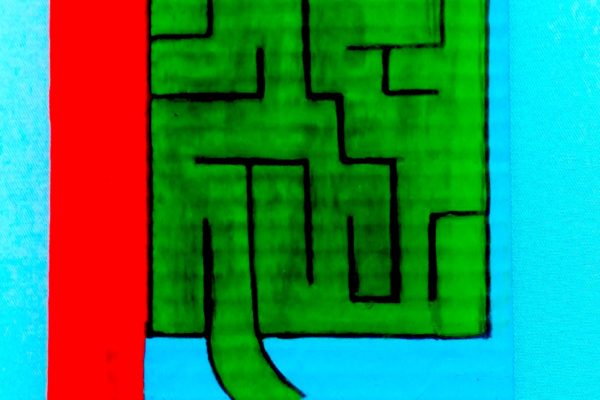

Au-delà du fait de découvrir son œuvre, et à travers elle un septuor de consœurs de toutes nationalités, négligées par l’Histoire des arts, Leonor Antunes nous invite à un parcours singulier au sein de l’espace aveugle du Crac, complètement remodelé pour la circonstance. L’artiste a en effet couvert le sol d’un revêtement de lino et de liège, complété de cercles de laiton réfléchissant et traversé d’un motif oblique et binaire, emprunté à la designer anglaise Marian Pepier. L’une des salles, la plus intimiste, uniquement axée sur ce traitement original du sol, prouve que cette intervention se veut autant sculpturale et décorative qu’architecturale. L’idée est de réhabiliter des matériaux méprisés, un peu comme le furent ces artistes femmes que Leonor convie à son appropriation des lieux : Sophie Taeuber, dont elle reprend les motifs sur des lés en perles de verre, l’architecte Sadie Speight, qui lui inspire une étrange suspension en cuir, mousse et fil de nylon, Mira Schendel à qui elle emprunte des cordes de coton nouées et entortillées de manière complexe. Car l’essentiel des œuvres proposées occupe l’espace du Crac de telle sorte que l’on embrasse un ensemble d’un coup d’œil, selon les principes de la brésilienne Lina Bo Bardi, avant de s’abandonner à l’approche d’un détail et à un parcours particulier, dont nous sommes les acteurs et actrices. La première salle, de loin la plus immense, résume bien le propos : une sorte de plate-forme en bois à claire-voie suspendue assez haut, sert à la fois de support et de métrique à un débondement de tissu chatoyants et aussi à une colonne de carreaux métalliques noir et blanc. Ces « Voilettes » se réfèrent aux panneaux conçus par la designer Charlotte Perriand dans les années 60. Les matériaux sont souples : on y repère la soie, du textile et surtout beaucoup de cuir, que l’on n’a pas souvent l’occasion de rencontrer dans des expos de sculpture ou d’art contemporain. Dans une autre salle, des formes objectales en rotin, gigantesques car adaptés au lieu, déclinées de l’œuvre de la milanaise Franca Helg, viennent compléter le propos qui est d’échapper à la tyrannie masculine de l’angle droit et à la dureté des matériaux auxquels Léonor Antunes substitue des suspensions souples, aérées, libres ou livrées à leur pesanteur spécifique. Relevant de techniques dévaluées ou carrément de l’artisanat, rejeté par l’Histoire. Dans chaque salle, matériaux en suspension émergeant du lointain plafond et tressages ou nouages, alternent de façon à nous immerger dans l’univers féminin de l’artiste, avec les variations au sol comme base (et basse) continue. Dans la dernière, 2 rideaux de cuir noirs jouent sur la transparence et l’opacité plus ou moins complexe selon le point de vue. L’artiste emprunte son titre à un dessin incluant son prénom de sa compatriote Ana Hatherly : (Les inégalités constantes des jours de Leonor). Cette expo émane d’un partenariat avec la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, dont Sadie Speight fut co-conceptrice, mal reconnue de ses services, du MAM. Solidarité n’est pas un mot creux pour l’artiste qui tisse ainsi un réseau de références, un peu comme une nouvelle famille ou patrie. BTN

Jusqu’au 31-08