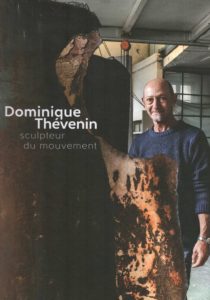

Ancien imprimeur à Nice, Patrick Boussu a lancé les éditions South art. On lui doit notamment « Les ateliers d’artistes » (de la Côte d’Azur), en deux volumes, et une belle monographie d’Albert Chubac. Il sait comme personne rendre hommage sur papier aux artistes. Avec Francine Guibert, l’épouse de Dominique Thévenin, qui fut directrice des bibliothèques de Grasse, ils ont réussi à présenter la sculpture en mouvement de Dominique, en s’intéressant non pas aux œuvres finies, à des objets, mais aux chantiers, à la mise en forme et en place de sculptures souvent monumentales. Cette présentation dynamique, en 76 œuvres et presque autant de chantiers, est complétée par des chapitres sur les ateliers-maisons de Dominique, sur les œuvres sur papier et sur la musique.

Dominique est le fils d’un couple d’artistes prométhéens, Sido (1934-1986) et François Thévenin (1931-2016), qui ont sans cesse défié les lois naturelles pour soumettre la matière (métal, bois et cuir) à leur fantaisie. Il a été formé dans l’atelier familial d’où sortaient tableaux, sculptures, meubles et luminaires, à la fois rustiques, presque barbares, et savants, tout en références à l’antique mais un antique qui dépasse les canons esthétiques du beau idéal gréco-romain. Lorsqu’il a pris son indépendance, après être passé par l’école des beaux-arts, à Nice la villa Arson, il a retenu de sa double formation ce qui pouvait servir sa voie, une voie introspective, méditative, une voie de silence où mouvement et temps nous offrent une expérience rare.

Il a vécu et travaillé dans un court périmètre : dans l’atelier-maison de ses parents « Le Petit Oasis », chemin Font de Veyre à Cannes la Bocca puis dans l’atelier partagé des Clausonnes à Sophia-Antipolis, à Mouans-Sartoux dans un bel espace industriel où a lieu sa grande exposition-manifeste « Gravité » en décembre 1995 (la galerie Schüppenhauer de Cologne acheta une grande partie de l’exposition pour la présenter l’année suivante à Art Brussels et Art Cologne) et enfin à Grasse au domaine du Couloubrier puis dans une ancienne chaudronnerie des établissements Tournaire, ave Font Laugière.

A la furia baroque de ses parents, il a opposé une élégance tout en retenue c’est-à-dire un juste rapport de formes dans l’espace, sobres, géométriques, des formes construites avec des matériaux de récupération et plus particulièrement des pièces usinées (plots, piles, colonnes, dalles, plaques, palplanches, cuves…). C’est ce qui leur donne une belle présence, que l’on pourrait même qualifier de prestance.

Ces sculptures ont une présence agréable car la matière, très souvent du métal rouillé, du bois, du plâtre, du bitume, est toujours texturée ; elle a vécu. La rouille n’apparaît pas comme un défaut, un accident mais comme une vertu, le résultat d’une corrosion, d’un processus pour obtenir une couleur profonde et chaude, le résultat du temps. Dans ses dessins au bitume de Judée (2010) sur papier glacé, matière épaisse à lente dessiccation qui ne permet pas de repentir, le temps est agent de la forme, soit qu’il faille dessiner d’un seul geste rapide et juste, plus vite que le temps de séchage, soit que la lente dessiccation permette à la tache de s’étaler.

La couleur, ocre, fauve, bistre pour les œuvres sur papier, offre toujours des tons chauds, roussis comme travaillée par quelque feu passif, le feu de la corrosion lente et non le feu actif de la forge, de la fonte ou des acides.

Ces matériaux usinés, récupérés, sont assemblés avec minutie pour trouver des points d’équilibre et atteindre à une mécanique du silence. Dominique aime particulièrement trouver ce point de contact, l’articulation qui permet d’équilibrer des masses parfois très imposantes et différentes comme dans « Grosse ronde » 1999. Il aime rééquilibrer les masses, trouver le point d’harmonie, une harmonie fragile et précieuse.

Pour la sculpture, ça se joue toujours à plusieurs éléments , a minima deux. En donnant du jeu à des masses autour d’un axe, il obtient une certaine latitude de mouvement, un mouvement lent, régulier comme d’un balancier, sans heurt et sans bruit, parfois à la limite du perceptible. Il n’y a pas d’effets en chaîne comme chez Pol Bury où les objets s’entrechoquent.

Les masses, passives et sensibles, « apodes », sans pied comme il les nomme, sont mises en branle par un élément extérieur, le souffle du vent, la poussée de la main. Elles n’ont pas d’énergie propre. Ce qui crée un sentiment océanique, d’amarrage dans l’onde aérienne. Une sculpture de Dominique bouge dans l’air comme l’algue dans la mer.

Les œuvres de Dominique, souvent monumentales, sont généralement pensées pour l’extérieur, pour s’intégrer dans le grand mouvement qui enveloppe tout, dans le souffle du vent, dans la vibration de la note musicale. Musicien et plasticien, il a souvent invité ses amis musiciens, Serge Pesce, Yves Rousguisto, Patrick Vaillant…, à compléter ses exercices mouvants par des ondes sonores. Il faut avoir vécu les vernissages dans le jardin du consul de Belgique François Lippens à Roquefort les Pins en 1996 ou au Domaine du Couloubrier à Grasse en 1997 et 1998 qui s’éternisaient au tard du jour, où la longue vibration de notes calmes répondait aux lentes ondulations des formes. Dominique aimait sculpter des moments d’harmonie.

A l’opposé de l’art cinétique optique où la vitesse engendre une fiction, une déréalisation, ce mouvement lent et régulier, sans heurt et silencieux, ralentit la perception du temps, élargit la durée de l’instant. C’est un contrepoint au grand charivari de la nature. C’est une « note blanche » qui décuple la sensitivité. Il nous extrait du monde et nous raccorde à notre rythme intérieur. Il nous fait être là, plus fort. Il accroît notre sensation d’être.

Dans le temps d’une œuvre de Dominique, notre corps s’accorde à ces mouvements lents et calmes, hypnotiques, et son silence vivant, mouvant, nous offre un moment de paix intérieure. Il y a quelque chose de l’engourdissement d’un jour d’été où la chaleur ralentit la vie. Il n’y a plus dans l’air que la vibration du chant du grillon.

On peut voir des vidéos sur Youtube de l’exposition « Gravité », 1995 et« Palabres de hoche-queues », Lavoir de Mougins, 2010